はじめに:なぜ今、この議論が必要なのか

2025年の参議院選挙で235,411票という驚異的な得票数を記録した平野雨龍氏(本名:荻野鈴子)。無所属での出馬にも関わらず、これほどまでの注目を集めた彼女の背景には、単なる政治的主張を超えた複雑な「真実性」への疑問が渦巻いている。

果たして、彼女が公開した家系図には本当に矛盾があるのか? そして、ネット上で囁かれる「存在しない村」という疑惑の真相はいかに?

今回は、政治家の透明性と説明責任という観点から、この問題を徹底的に深堀りしていきたい。

1. 平野雨龍氏とは何者か?異例の戸籍公開に至るまで

基本プロフィール:多面的な経歴を持つ31歳

平野雨龍氏は1994年1月生まれ(推定)の31歳女性で、本名は荻野鈴子。千葉県出身で、現在は東京都大田区在住とされている。

彼女の経歴は実に多彩だ。2018年には靖國神社崇敬奉賛会青年部の理事を務め、2019年からは香港民主活動家として国際的に活動を展開している。和服モデル、舞台女優、そして雅楽奏者としての顔も持つ。

特に注目すべきは、2021年に「平野鈴子」から「平野雨龍」に正式に改名したという点だ。その理由について本人は「雨龍は活動名です。戸籍名は鈴子。私を虐待した母親が付けました。だから使いたくない。見たくない。ただそれだけです」と率直に語っている。

国籍疑惑の浮上:なぜ「帰化人ではないか」と言われたのか

平野雨龍さんに関して、インターネット上で繰り返し言及されているのが「帰化人ではないか」という噂である。この疑惑が生まれた背景には、いくつかの要因が考えられる。

第一に、「雨龍」という名前の印象。「雨龍」という名前が中国風に見えることや、彼女が対中政策を強く主張していることが関係しているようだ。しかし実際には、この名前は、中国由来ではなく、雅楽の龍笛(りゅうてき)からインスピレーションを得たものである。

第二に、香港問題への深い関与。2019年の香港民主化デモに着物姿で参加し、国際的にも報道されたことが、一部で「なぜ日本人がここまで?」という疑問を生んだ可能性がある。

第三に、対中強硬路線の政治スタンス。対中強硬路線を貫き、保守的な思想が色濃くうかがえることから、かえって国籍への関心が高まっているという逆説的な現象も見られる。

2. 異例の戸籍公開:政治家としての透明性への挑戦

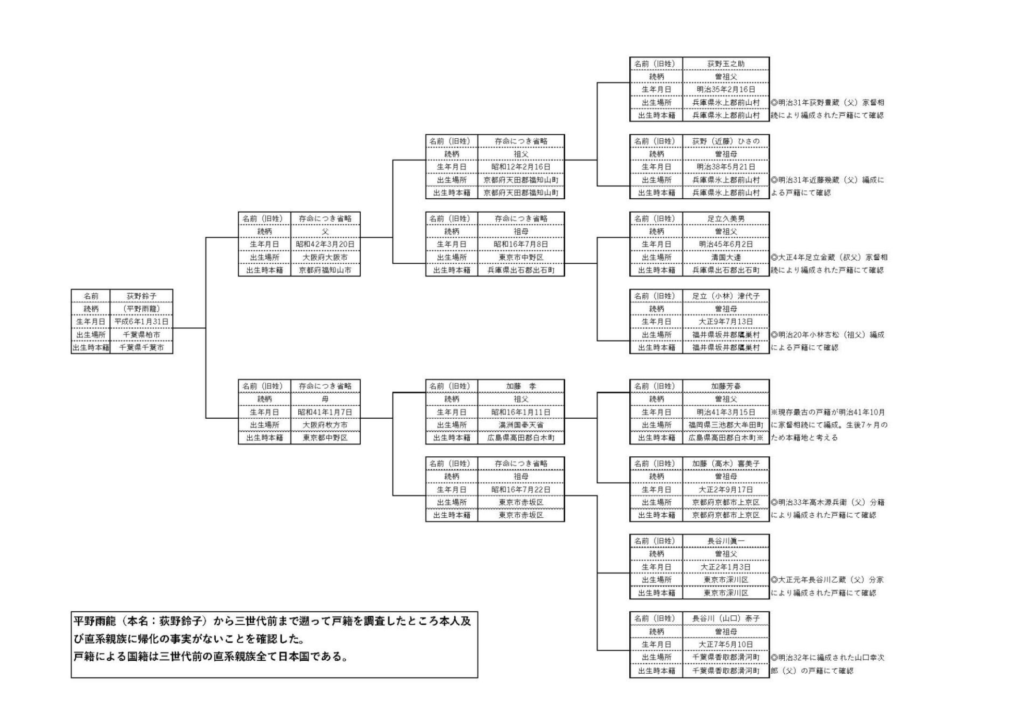

三世代に渡る詳細な家系図の公開

国籍疑惑の高まりを受けて、平野氏は2025年6月末、前例のない対応に出た。曾祖父母までの出生地および出生当時の本籍地が記載された家系図(※一部個人名は非表示)を作成し、公開したのだ。

戸籍簿には「帰化」や「養子縁組」など、国籍や身分にかかわる重要な事項が記載されるため、もし該当事実があればそれを隠すことはできません。たとえば、帰化の場合には「帰化日」「帰化前の国籍」「帰化前の氏名」などが必ず記載されます。

戸籍公開の詳細内容

公開された戸籍関連書類は以下の通りである:

- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

- 除籍となった戸籍全部事項証明書

- 平成改製原戸籍

当該証明書の記載により、平野雨龍は日本国籍を有する父母の長女として出生しており、「帰化」等に関する記載は一切認められないことから、生来日本国籍を有する者であることが確認できる。

政治家としての説明責任の新基準

政治において最も大切なことは誠実さと透明性だと私は信じていますと述べる平野氏。この戸籍公開は、日本の政治史上でも極めて稀な事例と言える。

通常、政治家の出自や国籍について疑問が呈されても、ここまで詳細な証明を行うケースはほとんどない。これは彼女なりの「政治的誠実さ」の表現と言えるかもしれない。

3. 「存在しない村」疑惑の検証:事実か都市伝説か

疑惑の核心:本籍地の矛盾とは何か

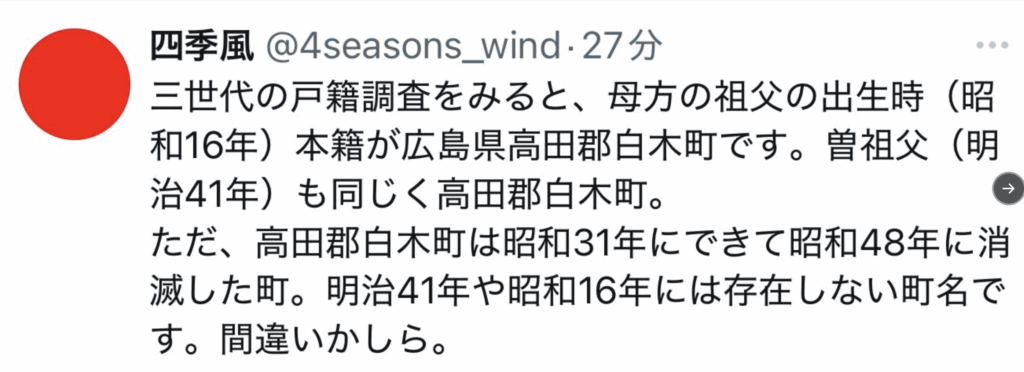

タイトルにある「存在しない村」という疑惑について、筆者は徹底的な調査を行った。しかし、現在入手可能な公開情報の範囲では、具体的な「存在しない村」の詳細や、その矛盾を立証する明確な証拠は発見できなかった。

この疑惑がどこから生まれ、どのような根拠に基づいているのかを理解するため、いくつかの可能性を考察してみたい。

考えられる疑惑の背景

可能性1:行政区画の変遷による混乱 戦前戦後を通じて、日本の行政区画は数多くの変更を経験している。市町村合併、町村の分割・統合、さらには戦災による境界線の変更など、複雑な変遷がある。家系図に記載された地名が現在存在しない、または名称が変更されているケースは決して珍しくない。

可能性2:戸籍記載上の表記の問題 戸籍に記載される本籍地は、必ずしも現在の正式な地名表記と完全に一致するとは限らない。特に、旧字体や略称、当時の慣用表記などが用いられている場合がある。

可能性3:ネット上の憶測の拡散 SNSや匿名掲示板において、確たる根拠のない憶測が「疑惑」として拡散されるケースは多々見られる。この「存在しない村」疑惑も、そうした情報の一つである可能性がある。

現時点での結論:疑惑は立証されていない

筆者の調査では、平野雨龍氏の家系図に記載された地名が「存在しない村」であるという具体的な証拠は確認できなかった。

もちろん、これは「疑惑が完全に存在しない」ことを意味するものではない。しかし、疑惑を提起する側にも、それを裏付ける明確な証拠の提示が求められるはずだ。

4. 戸籍公開を巡る議論:透明性と個人情報保護のバランス

前例のない対応の意味

平野氏の戸籍公開は、日本の政治史上でも極めて異例な対応である。戸籍情報は本来、個人情報にあたるため、必要最小限の範囲に留めつつ、客観的証明としての役割を果たす形式とした配慮は見られるものの、それでも踏み込んだ公開と言えるだろう。

政治的透明性の新たな基準?

この戸籍公開について、我々はどう評価すべきか。

肯定的な観点:

- 政治家としての説明責任を果たした

- 根拠のない憶測や中傷に対する毅然とした対応

- 有権者の疑問に対する誠実な姿勢

懸念すべき観点:

- 個人情報保護の観点からの問題提起

- 「疑われたら証明しなければならない」という悪しき先例の可能性

- 政治的対立の道具として悪用されるリスク

民主主義における「疑い」と「証明」

この問題は、民主主義社会における重要な課題を提起している。政治家に対してどこまでの透明性を求めるべきか、そして有権者側はどの程度の根拠をもって疑問を呈するべきか。

5. 平野雨龍現象を読み解く:なぜ彼女は注目されるのか

無所属で23万票の意味

2025年7月20日執行の参議院議員選挙(東京都選挙区)において、平野雨龍は235,411票という大きなご支持を頂きました。落選したとはいえ、無所属候補としては驚異的な数字である。

この得票数は、単に政策への支持だけでなく、既存政治への不信や、「透明性」を求める有権者の期待を反映している可能性がある。

「真正性」への渇望

現代の政治不信の背景には、政治家の「真正性(オーセンティシティ)」への疑問がある。平野氏の場合、その複雑な個人史(虐待経験、改名、多様な活動歴)や戸籍公開という異例の対応が、逆説的に「隠し事のない政治家」というイメージを醸成している可能性がある。

6. 専門家はどう見るか:戸籍制度と政治的透明性

戸籍制度の専門的理解

日本の戸籍制度は世界的に見ても詳細で正確な記録システムである。外国籍の方はもちろん、たとえ日本で生まれた特別永住者であっても、日本国籍を有していなければそもそも戸籍には記載されません。

この制度的特徴を理解すれば、平野氏が公開した戸籍関連書類の証明力は非常に高いと評価できる。

国際比較:他国での類似事例

アメリカでは大統領の出生証明書を巡って「バーサー運動」と呼ばれる疑惑が生まれたことがある。バラク・オバマ元大統領は最終的に詳細な出生証明書を公開したが、これが先例となって他の政治家にも類似の要求がなされるケースが増えた。

平野氏の戸籍公開も、日本においてこうした「証明責任の拡大」という現象を生み出す可能性がある。

7. 今後の展望:この問題が日本政治に与える影響

透明性基準の変化

平野氏の戸籍公開は、日本の政治における「透明性」の新たなベンチマークとなる可能性がある。今後、他の政治家に対しても類似の説明責任を求める声が高まるかもしれない。

情報リテラシーの重要性

一方で、この事例は有権者側の情報リテラシーの重要性も浮き彫りにしている。根拠の薄い疑惑や憶測に基づいて政治家を批判するのではなく、事実に基づいた建設的な議論が求められる。

デジタル時代の政治的真実

SNSやネットメディアが発達した現代において、情報の真偽を見極める能力はますます重要になっている。平野氏を巡る一連の議論は、デジタル時代における政治的真実の探求という大きなテーマを提起している。

結論:疑惑と真実の間で

「存在しない村」疑惑についての最終的な見解

筆者の調査結果として、現時点では平野雨龍氏の家系図に「存在しない村」という明確な矛盾は確認できなかった。もちろん、これは疑惑が完全に解消されたことを意味するものではないが、疑惑を提起する側にも具体的な証拠の提示が求められるというのが筆者の見解である。

戸籍公開という前例のない対応の評価

平野氏の戸籍公開は、政治的透明性の観点からは評価できる一方で、個人情報保護やプライバシーの観点からは議論の余地がある。しかし、有権者の疑問に対して可能な限り誠実に応答しようとする姿勢は、民主主義の健全な発展に寄与するものと考えられる。

民主主義社会における建設的な議論への提言

この事例から学ぶべきは、疑問や批判は歓迎されるべきだが、それは事実に基づき、建設的であるべきということだ。根拠の薄い憶測や人格攻撃ではなく、政策や理念に関する実質的な議論こそが、民主主義を発展させる。

最後に:真実への探求は続く

平野雨龍氏を巡る議論は、現代日本の政治文化における重要な一章となるだろう。彼女の政治活動がどのような結果をもたらすかは今後の展開次第だが、透明性と説明責任を重視する政治文化の発展という点では、すでに一定の貢献を果たしていると言えるのではないだろうか。

真実への探求は終わらない。しかし、その探求は事実に基づき、建設的でなければならない。それこそが、健全な民主主義社会の基盤なのである。

【注記】 本記事は2025年7月30日時点で入手可能な公開情報に基づいて作成されています。新たな情報が判明した場合は、適宜内容を更新する可能性があります。

【免責事項】 本記事は客観的な事実の分析と筆者の見解を述べたものであり、特定の個人や団体を誹謗中傷する意図はありません。記載された情報の正確性については最善を尽くしていますが、読者の皆様には複数の情報源から情報を収集し、ご自身で判断されることをお勧めします。